Historiquement, les « emplacements de commerce » que sont les marchés ont pris naissance, d'une manière significative dans le haut Moyen Âge, dans les bourgs mêmes. Ce sont les lieux du commerce, spécialement créés, balisés et réglementés, qui apparaissent soit à l'intérieur de l’enceinte, soit à ses abords immédiats, entraînant ensuite l’agrandissement de la localité urbaine. Que nous enseigne d’emblée cette topologie évolutive ?

À l’origine, une territorialisation du commerce

Tout d’abord un fait essentiel : le marché figure une territorialisation du commerce, il traduit une volonté politique claire de fixer l’activité d’échange économique. Les lignes flottantes et étranges (pour l'époque) de la fluence économique représentent un danger permanent pour les sociétés et communautés d'alors, enclavées dans une civilisation agraire aux valeurs et aux références incompatibles avec les abstractions que véhicule la raison marchande. L’obligation de les repérer et de les canaliser fut donc la tâche prioritaire de tout pouvoir, et ceci dès les temps primitifs et antiques. L’instance marché n’est alors que la projection spatiale, la réalisation matérielle, de cette impérieuse nécessité de prévenir les subversions fatales. La naissance des marchés livre sa vérité qui vaut concept : le marché « contient » l’économie.

En installant le marché aux abords immédiats de la ville ancienne, en créant cette zone dévouée aux jeux de l’échange, les autorités urbaines réalisent le dessein invariable de la puissance publique, garante de la reproduction. C’est donc pour coder le commerce et ses marchands, forcément étrangers, que s’institue le marché selon un mouvement parallèle au développement de la ville. C’est d’une certaine manière l’accueil et la banalisation du lointain que cette instance réalise : le marché aspire les lignes marchandes et ses acteurs étrangers.

Il n’est donc pas étonnant que le marché, dès ses premières apparitions publiques, puisse être appréhendé dans des sens parfois contradictoires, dans la mesure où il incarne une fonction double : attirer et dompter le commerce, lui faire les yeux doux et le surveiller sévèrement. Le marché, lieu du commerce, se développe telle une plage de liberté, mais placée sous haute surveillance. Cette dialectique perdure jusqu'aujourd'hui, et elle n'est que la traduction des relations, sourdement hostiles, qui lient pouvoir politique et raison économique.

Le marché est dessiné par le pouvoir politique

L’Histoire ne laisse planer aucun doute : comme l’analyse de la cité le révèle, le marché est dessiné par le pouvoir politique. Le pouvoir du seigneur ou du doge contrôle sévèrement toutes les dispositions du commerce en étant les surveillants du commerce et de la circulation. Cette disposition livre au grand jour l'opposition irréductible, mais souple, entre la verticalité d’un pouvoir qui se préoccupe de ses territoires de souveraineté (la cité et ses pourtours productifs) et l’horizontalité de lignes économiques qui parcourent ces surfaces quadrillées et délimitées par les pouvoirs-pyramides. Verticalité étatique contre horizontalité économique.

Où se déroule et se dévoile le commerce, comment en profiter, et comment contenir sa vitalité déstabilisante et corrosive pour l'ordre féodal et religieux ? Une seule réponse : le marché.

Le marché pour localiser, le marché pour repérer et taxer, et surtout le marché pour contenir. Un marché qui se dresse en quelque sorte face aux désordres inhérents de la fluence économique, dessiné par le pouvoir dans le but de contraindre l’économie, de la calmer, de l’ordonner, de la surveiller. Telle se présente la généalogie du marché dans la société médiévale. Cette entrée en scène est révélatrice, et il faudra toujours s’en rappeler, même si le marché et ses dévots modernes n’auront de cesse de masquer cette naissance bien compromettante.

Dessein d’État, le marché est donc une réaction. C’est pour coder le commerce, ses lignes et leurs acteurs que s’érige le marché, dans les pourtours puis rapidement au sein même de la cité. Il canalise et contrôle le marchand et ses marchandises, dont il faut répéter l’aspect fondamentalement subversif pour la société d'alors, circulaire, répétitive, et repliée sur elle-même. Loin des traits libertaires qui lui sont attribués, il figure une véritable armature.

De la périphérie au centre de la cité

Ce rappel nous aide à réaliser que le marché est une affaire de topologie : au plein sens du terme, le marché est géographique. En ce sens, il est une géopolitique, comme l'est l'économie. Sa situation, sa localisation, son architecture, le déterminent. Même dans sa virtualité contemporaine où il fonctionne plutôt comme une « idée », il demeure cependant une circonscription abstraite. Objet totalement géographique, la place du marché fait le marché, la place du marché est le marché.

Qu’on ne s'y trompe pas : nous avancerons dans ce texte que le marché est une idée, très forte, aujourd’hui dominante. Mais il est tout aussi clair que l’élaboration de cette idée est totalement liée à sa généalogie. L’idée contemporaine de marché est inaccessible si l’on ne maîtrise pas l'histoire et les protocoles de son émergence et de ses fonctions, souvent contradictoires. Sa construction sur le terrain vaut comme enseignement général pour son concept.

Car l’introduction est très parlante. Elle suit une chronologie immuable : tout d’abord, le marché est localisé dans la périphérie de la cité, l’économie restant dans les marges de ces organisations urbaines de pouvoir qui la contraignent. Puis la croissance de l’espace propre de la ville rattrape le faubourg-marché pour l’inclure en son sein. Dans une étape suivante, le marché gagne une sorte d’autonomie formelle dans la mesure où l’architecture urbaine reconnaît officiellement son existence et son importance, l'expulsant des rues pour le « concentrer » dans les halles ou autres lieux désignés.

Il ne faudra jamais oublier son confinement initial à la périphérie : en effet, cet aspect n’est plus directement perceptible, et seule une connaissance historique livre le trait qu’une certaine centralité contemporaine escamote. Au départ, l'économie est « extérieure » à la société, le marché aussi. Puis le commerce pénètre le corps social, propulsant le marché au centre d'une cité dominée par l'Église et le Palais. Dessiné par le prince, toléré par l'évêque, animé par le marchand, le marché est alors un nœud et un abcès, acceptés et balisés.

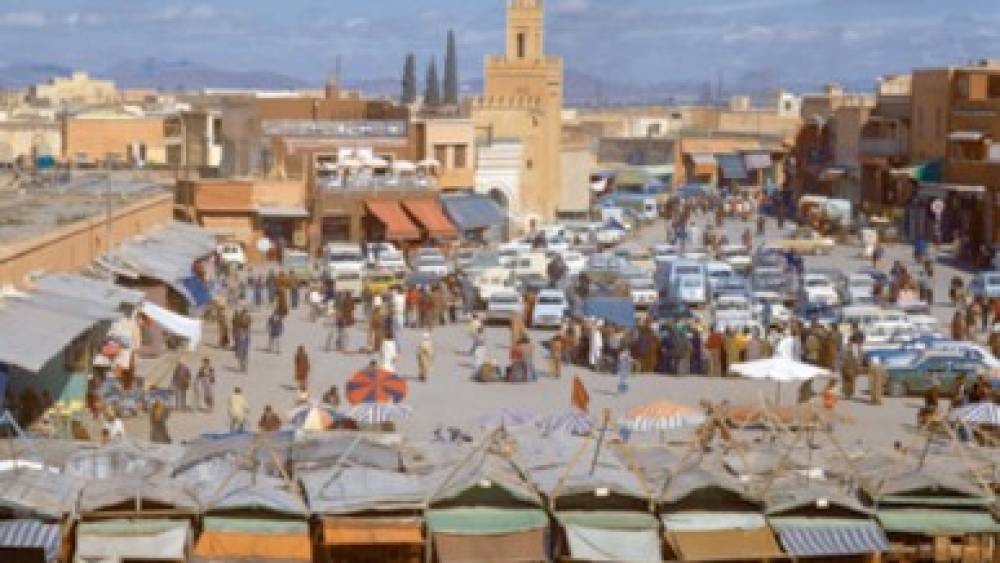

L’intégration urbaine du marché, qui intervient après ces débuts à la périphérie, est le trait invariable de la progression, aussi topologique, de la modernité économique. Certes l'extension du marché témoigne alors du développement économique et c'est pourquoi le pouvoir précise la place du marché. Aussi, avec le temps, le territoire du marché se distinguera de mieux en mieux, devenant souvent une ville dans la ville, particulièrement en Orient avec ses souks et bazars. Symptôme des desseins politiques, le lieu-marché se pare d’enceintes et de frontières qui le délimitent plus strictement que l’ancienne dissémination faubourgienne. Le voilà installé, démultiplié, mais subissant un contrôle et une surveillance accrus. Le marchand habite toujours le marché, mais le prince se l’arroge, son statut et ses finances l'exigent.

L’extension du marché brouille le tableau

Depuis, tout a grandi, le marché aussi. Ou plus exactement il s'est élargi, s'est disséminé tout en quittant la matérialité de sa place géographique. Il est devenu une idée, une virtualité qui pénètre les intérieurs, les intimités, les corps, à l'instar de sa progression médiévale qui, elle, était parfaitement visible. Les économistes du XVIIIe siècle se sont emparés de l'idée du marché, produisant un concept théorique qui ne cessera de gagner en puissance, en renommée et surtout en dimensions différentes. C'est à cette époque que l'on utilisera d'

La richesse des nations, pour Adam Smith, c’est l’étendue du marché. Affirmation sur laquelle on ne s’est jamais assez arrêté car cette profession de foi s’est perdue dans l’économie politique classique qui a retenu une autre leçon qui prétend que la richesse, ou la puissance d’une nation, tient à la quantité et la valeur des biens produits en l’espace national. Demeure cependant le critère central smithien dont on mesure mal la portée : l’étendue du marché.

Cet axiome suppose une conséquence fondamentale : celle-ci nous enseigne que le marché en « s’étendant » change implicitement de statut. Dépassant son acceptation topologique de la chose formée, il devient modèle social global et il témoigne alors de l’économisation de la société. Cette dernière direction demande des éclaircissements. L’extension du marché n’est pas celle de la tache d’huile, c’est différent : le concept de marché se transforme lui-même et change de niveau par rapport à la société. Il ne désigne plus l’enceinte visible que lui assignent les autorités politiques, mais au contraire le volume illimité d’une représentation abstraite de l’activité humaine. Smith se saisit de la place du marché pour propulser le marché dans toutes les places.

Reconnaissance qui introduit une conception beaucoup plus abstraite du marché qui entame sa migration-métamorphose. Ainsi,

Le système économique, vérité avérée du monde

Le système économique, pour Smith, est désormais la vérité avérée du monde, ce qui revient à instituer l’économie comme fondement de la société, et dans cette foulée, le marché comme grille d’intelligibilité et de représentation des comportements individuels et collectifs.

C'est pourquoi certains disent que l’idée de marché transforme radicalement la société. En vérité, ils confondent alors marché et économie, l’idéologie économique devenant synonyme de l’idée de marché. Or, calculer selon son intérêt est certes une dimension dominante du marché sauf qu’elle ne s’y forme pas. Cette dimension est déposée, ou projetée, par la logique supérieure de l’économie, le marché rappelant alors son statut de territoire reflet et révélateur des pratiques économiques, de leur

Dans cette hypothèse, l’étendue du marché est équivalente à la métamorphose du concept, et elle traduit fidèlement l’expression de l’inondation économique, c’est-à-dire la reconnaissance de l’économie comme dimension structurante et hégémonique de la société. L’étendue du marché renvoie alors un procès qui la dépasse, et dont elle n’est qu’une conséquence. Dans le même sens, l’extension du marché traduit celle de la division du travail, c’est-à-dire celle de la démultiplication de la création de valeur économique : « l'économie-qui-arrive » envisagée par

Retour aux origines : une complémentarité organique…

Il est déterminant aujourd'hui de revenir à une appréhension épurée, et véritable, du marché : le lieu géométrique des transactions, lieu qui du coup a pour fonctionnalité première de « dire les prix » qui se forment en cette plage. C'est d'autant plus important que, revenu à ce rôle essentiel, originel et déterminant, le marché excelle et semble aujourd'hui indispensable. Dit autrement, cet éclairage change bien des choses car il réduit la démarche critique, et apologétique, qui s'abat sur le marché. En résumé, le marché ne serait pas la mégamachine sociale qui régente le monde contemporain, mais plus restrictivement la plate-forme où se rencontrent les forces économiques.

Dans cet esprit, revenons une fois encore à la généalogie et à Smith : le marché est impensable, et hors d'état de fonctionner, en dehors de son rapport organique avec le pouvoir politique, avec l'État.

L’opposition est au cœur des esprits et des représentations : c’est l’État ou le marché, l’un ou l’autre, il faut choisir entre les deux ennemis. On ne cesse de penser l’avenir sur le mode de cette rivalité fondamentale, introduite par le libéralisme politique dont nous avons montré combien il était avant tout une doctrine antiétatique. La rivalité avait atteint son sommet politique dans la conjoncture de la guerre froide, où le marché symbolisait l’Occident libre et libéral, alors que le totalitarisme communiste, avec sa planification, son exclusion du marché, incarnait l’extrémité étatique. Mais cette matrice dialectique qui a nourri pendant 40 ans l’imaginaire du monde s’est perpétuée au-delà de la disparition du mur de Berlin et de l’alternative qu’il symbolisait. Encore plus de marché, et corrélativement moins d’État, semble psalmodier la ritournelle des temps modernes, mot d’ordre incontesté tant l'État impotent est devenu gauche et maladroit.

L’impensable rapprochement s’impose alors de lui-même. L’hypothèse paradoxale, voire sacrilège, gagne les esprits : et si la rivalité fondamentale n’était qu’un leurre ? Et si cette guerre n’était qu’un subterfuge ? Comment expliquer ces adjectifs communs qui s’appliquent aux deux structures réputées parfaitement antagoniques et inverses l’une de l’autre ? Une seule hypothèse semble adéquate à ce constat : instance de codage des flux économiques, le marché doit être regardé comme complémentaire de l’État dans le champ horizontal des forces économiques. Retour en force de sa généalogie, remémorisation de la place du marché dans l’Histoire… Il se dévoile alors comme le délégué opérationnel de la maladroite pyramide dans les zones éclairées de l’économie.

État et marché que la représentation moderne oppose tels deux ennemis irréductibles et exclusifs, s’articulent en fait dans une parfaite complémentarité fonctionnelle. Dès qu’il y a fluence économique conséquente, le marché devient indispensable à l’État pour qu’existent un ordre et une régulation, et, réciproquement, l’État est nécessaire au marché pour que ce dernier rencontre des conditions de fonctionnement adéquates dans des zones et circonstances aménagées, régulées et contrôlées. Complicité gémellaire…

Les nombreuses migrations et projections contemporaines du marché créent l’impression d’une mégamachine célibataire, l’abstraction croissante de l’idée même de marché contribuant d’une manière décisive à le présenter solitaire et indépendant. Cette omniprésence actuelle au sein d’une société qu’il marque de son sceau est tellement spectaculaire qu’elle efface l’origine de l’instance, origine qui établit le lien organique entre l’appareil vertical et la place horizontale, entre la pyramide et la place du marché. Conséquence : il n’existe pas de marché tout seul, même à l’échelle mondiale.

L’État s’est appliqué à construire ces squares ceints, ces aires délimitées, pour que les commerçants en tout genre, à l’image des gosses du quartier, y développent leurs jeux plutôt que de traîner dans le dédale incertain de la cité. Plage d’apparente liberté au milieu du quadrillage étatique : le marché. Pelouse de jeux du négoce au sein du dispositif de contrôle général : le marché. Pièce décisive du grand patchwork de surveillance, le marché est cousu à l’

…cachée par un conflit virtuel

C’est pourquoi la foi en les mécanismes de marché est la croyance obligatoire et surtout intelligente de l’État dans l’optique de réguler et coder l’espace économique. Et comme actuellement les limites spatiales de la raison économique ne font que s’étendre, le culte correspondant du marché devient religion officielle, doctrine unique. Sauf par temps de crise qui font passagèrement vaciller les religions et croyances.

Le marché accompagne le projet de l’économie : il achève le recouvrement général de l’espace par la logique économique en prononçant les prix, les valeurs, les mérites, c’est-à-dire en établissant un ordre. Ce rôle disqualifie les représentations du marché, de sa confrontation à l’État, qui n’ont qu’un objet : dessiner un antagonisme fondamental, structurel, là où il n’y a que connivence. Le projet est de nous enrôler dans une guerre inexistante, un conflit purement virtuel.

Il est temps de se débarrasser de ce cliché. Oui, l'État et l'économie entretiennent, depuis toujours des rapports tendus, voire hostiles, lignes horizontales des réseaux contre la verticalité des règles et normes étatiques. Mais l’État et le marché ne se sont jamais

Et quand la crise pointe, quand le marché bredouille, quand il se retrouve dépassé, l’État surgit pour réparer et couvrir la situation, pour conforter les acteurs sociaux, pour sauver les éléments essentiels comme le système bancaire mondial lors de la dernière crise financière de 2008. Une fois l'incendie éteint, les rescapés du marché oublient la fièvre mortelle, et ils « invitent » l'État et ses organes auxiliaires (Banques centrales, FMI, etc.) à se retirer pour laisser à nouveau le jeu du marché prospérer. La réalité du lien organique, celle de son efficacité fonctionnelle, est tellement évidente que ces exemples doivent définitivement effacer l’illusion libérale de cette fausse guerre sainte.

Mais le capitalisme libéral, avec son État cantonné dans ses tâches régaliennes, a eu tendance à trop attendre d'un marché qu'il n'a cessé d'encenser, à tel point que son objet a fini par outrepasser son rôle d'auxiliaire pour lui faire entrevoir la possibilité d'organiser la société et la vie.

Le marché ne peut assurer le vivre ensemble

Les derniers événements liés à la crise ont entamé la raison économique et, par voie de conséquence, le rêve économique. Système des initiatives individuelles et des calculs très personnels, le capitalisme ne pouvait traduire le rêve de l'économie que par l'intermédiation du marché. Adam Smith, encore lui, avait très bien compris que la société de l'économie appelle une instance transcendante, la main invisible, c'est-à-dire le marché, qui ajuste les désirs et les intérêts individuels, peu compatibles a priori. C'est le rôle décisif attribué au marché autorégulateur qui, en dépit des volontés opposées, s'instituait capable d'organiser un vivre ensemble, optimal de surcroît selon la théorie libérale. Se positionnant au-dessus des agissements individuels, le marché convertissait le grand désordre des intérêts privés en un ordre économico-social collectif.

Ainsi le marché, non seulement « dit les valeurs », son vrai rôle économique pour lequel il est performant, mais il réalise, presque par miracle, un vivre ensemble collectif en réglant la rencontre et l'ajustement des rapports de forces, souvent contradictoires et inconciliables. C'est bien le raisonnement et l'énoncé du rêve de la société de l'économie, imaginé par l'économie politique dans le cadre d'un formidable progrès industriel qui en autorisait la réalisation par le biais de la consommation de masse, synonyme d'accès au bonheur.

La crise actuelle signale clairement que ce rêve devient caduc. La consommation déçoit ses adeptes qui y voyaient la promesse d'un bien-être. Les temps agités de la crise, lorsque certains discours se sont libérés, semblent contredire l'imagerie du siècle précédent et de son consensus fragile. Le vivre ensemble se dégrade partout, et le spectacle des excès économiques, des montants vertigineux des dettes et de certains profits, révèle et réveille les disparités économiques et sociales en les rendant peu supportables. Bref, le constat évident tombe tel un couperet : le marché n'assure pas le vivre ensemble.

Quoi d'étonnant ? Le marché est une remarquable machine à désigner les gagnants, les plus performants du moment, rejetant dans l'ombre, parfois cruelle, ceux qui n'ont pas été retenus. Il y a les élus du marché, comme dans les émissions de télévision, et les perdants qui se désolent. Et l'égalitarisme formel (de marché) de nos démocraties rend cette partition difficilement gérable puisqu'il ne s'agit plus officiellement d'un jeu. Pourquoi lui et pas moi ? Insupportable question, propre à la société de marché, qui, progressivement, produit des tensions sociales qui démentent l'harmonie collective promise par le rêve.

C'est l'enseignement déterminant des derniers temps, et la crise a réveillé toutes ces blessures intimes. Le vivre ensemble devient problématique en tous les points du globe. Une atmosphère de guerre civile en mode mineur, comme celle que se livrent les conducteurs dans les encombrements, prend le pas sur les vertus des solidarités locales, sur le respect des familles, sur le civisme le plus élémentaire, sur la bienveillance qui apparaît bien désuète de nos jours. Et par voie de conséquence, se trouve totalement discréditée l'hypothèse d'une instance transcendance et extérieure qui coordonne les intérêts individuels.La véritable faillite du marché, et donc du rêve de l'économie, n'est pas tellement celle, prévisible, des krachs boursiers et des crises cycliques, c'est celle du vécu quotidien. Et c'est plus grave.

L'enseignement que nous localisons « sous » la crise est celui-là : une défaite, encore discrète, de la culture de l'économie et de son marché autorégulateur dans leur volonté hégémonique d'organiser la vie. Chacun sent qu'il faut trouver autre chose qui se substitue à la rivalité générale. Le marché n'a jamais été et ne sera jamais ce grand organe convertisseur du désordre individuel en ordre collectif, comme le peignait Smith. Il ne sert qu'à dire les prix des choses, c'est déjà une tâche économique fondamentale qu'il n’accomplit pas trop mal. Il ne peut rien d'autre, et doit donc se cantonner aux croisements des flux économiques pour lesquels il a été conçu.

Un trop plein économique

La leçon est claire. Le marché est incontournable pour

Au-delà, ce constat pourrait aussi s'interpréter comme une victoire de l'État, du politique sur une économie et son marché qui, tels la grenouille de la fable, ont démesurément enflé… Comme si l'autorégulation économique et le rôle pluriel du marché étaient un leurre dévastateur qu'une économie politique du XVIIIe siècle, qui croyait à un ordre naturel, a construit et propagé.

Du chaos prolifique de la crise se dégage une clairvoyance qui semble être le privilège des moments de déclin et de destruction. Le diagnostic est celui d'un trop plein économique qui deviendrait indigeste, précisément du fait de la démesure et des excès. Or, les horizons possibles font défaut car l’imaginaire proposé aujourd’hui demeure trop économique, trop numérique, bref trop « matérialiste ». La nouvelle direction que scrutent les nouvelles générations se dégage du sein même de la fatigue générale, sur les débris d'un marché défaillant dans ses trop hautes ambitions.

Il s'agit alors de repenser le marché. C'est-à-dire le replacer, le situer, le voir tel qu’il a toujours été : avant tout un lieu. La notion abstraite de marché, cette migration d’un concept topologique dans les hautes sphères de la pensée économique, a causé d’innombrables dégâts dont le plus important a été d’en faire un agent actif de l’inondation économique de la société. Forte de la synonymie coupable, en avançant le marché et ses performances régulatrices, la pensée économique a contribué à l’installation de la logique économique au cœur de la société, au sein des individus réduits à l’état d’agents comptables de leurs intérêts. C’est la conception extensive et non géographique du marché qui a introduit le virus du calcul dans des organismes auparavant réglés par des dimensions sentimentales, coutumières, affectives et empathiques.

À l’opposé de cette catastrophe humaine et sociale, la véritable place du marché garantit précisément la société contre cette contamination de l’humain. Comprenons-nous : le marché se révèle ange gardien d’une société plurielle quand il s’affirme comme lieu ou comme place. Quand il concentre en son périmètre visible et affirmé les jeux de l’échange et leurs calculs. Il fonctionne alors comme une sorte d’abcès de fixation qui prémunit le corps de la gangrène. Les gosses du voisinage veulent jouer et s’ébattre en liberté : le square du quartier leur est dévolu.

La vue n’est pas irréaliste : nous savons fort bien que les pratiques circonscrites au lieu ont tendance à gagner l’ensemble social. Cependant, l’enjeu se trouve là : plus on précisera clairement les lieux et les périmètres des marchés, moins le procès contagieux sera actif. Les économistes attentifs constatent que les échanges de gré à gré décroissent là où un marché public et transparent capte énergies et projets. En se montrant ouvertement et publiquement comme le lieu spécifique et actif de tous les commerces, le marché les attire, il les développe, il les fixe. Il faut donc rétablir la perception géographique du marché ; pour s'y déplacer.

Et il assume alors ce rôle fondamental d’abcès de fixation économique tant qu’il est perçu sous le paradigme géographique d’un lieu circonscrit, son concept initial. Les flux économiques confluent vers le marché qui en figure l’ensemble des nœuds et connexions, c’est ainsi que les temps anciens avaient aménagé sur toute la surface de la terre des places du marché. La généalogie et la géohistoire révèlent cette sagesse et cette politique : à nous de les retrouver.

Une vision politique de la société doit mettre cette démarche au centre de sa problématique. Dessiner et désigner le marché, pouvoir s’y transporter, pour qu'un nouveau modèle se développe selon une géographie reconfigurée. Le politique a toujours assumé ce rôle organisateur et répartiteur depuis la société primitive, depuis les organisations despotiques, depuis le féodal, et il a continué dans les temps modernes jusqu’à ce qu’il soit tenté d’abdiquer ces derniers temps face à une économie mondialisée et débordante. La grande retransformation est donc un ressaisissement du politique et de la mémoire : contenir l’économie, et pour cela retrouver une stricte place du marché qui serait aussi le référent de la croissance quantitative.

Exprimées lors de la crise, les critiques de l'hégémonie économique débouchent logiquement sur la volonté de délimiter le périmètre économique de nos sociétés et à côté, de ralentir les rythmes pour jouir du temps de la conversation, de la vraie communication. Un « style de vie »contre une « course sans fin(s) » ? Une respiration nouvelle contre l'accélération capitaliste. N'est-ce pas Walter Benjamin qui écrivait que « le capitalisme sera vaincu par la

![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)