Oliver de Rincquesen(O.R.) : Votre ouvrage 50 ans de crises financières, qui vient de paraître chez Odile Jacob, n’est pas une austère analyse de 50 années de crise financière ; c’est avant tout un livre de souvenirs.

Tout à fait, ce n’est pas tant un livre sur l’économie et la finance qu’un livre personnel. Il contient quand même des enseignements que je partagerais volontiers avec vous.

O. R. : Vous y racontez votre parcours, qui est semé d’embûches, de crises… Le péché originel, est-ce Bretton Woods ? N’est-ce pas ce jour-là qu’on a enclenché cette mécanique qui aboutit à parler aujourd’hui de « La finance américaine, grande gagnante de la crise » ?

Jusqu’en 1971-1973, le monde avait décidé de stabiliser les rapports de change entre les monnaies et il y avait un couloir dans lequel on pouvait laisser varier le change – qui était de 1 % par rapport au dollar – et tout cela était très suivi par le Fonds monétaire international (FMI). Si on était gêné dans son rapport de change, il fallait prendre sa canne et son chapeau, aller au FMI et essayer de plaider, par exemple, une dévaluation. Et en 1971, le 15 août, ce système s’est effondré parce que depuis déjà plusieurs années, disons depuis 1964-1965, les États-Unis étaient très gênés par l’application du système de taux de change stable. En effet, tout était centré sur le dollar, ce qui les mettait a priori un peu hors du jeu ; en réalité, le dollar était convertible en or et lorsque les engagements en dollar, les balances dollars ont commencé à devenir considérables – du fait du déficit américain, du financement de l’État-providence aux États-Unis, de la guerre du Vietnam qui s’est beaucoup intensifiée à partir de la moitié des années 1960 –, les engagements des États-Unis en dollar vis-à-vis d’autres banques centrales ont dépassé de loin l’or des États-Unis. Et donc, ils étaient très gênés. Vous me direz : ils auraient pu prendre leur canne et leur chapeau et dévaluer puisque leur monnaie s’était en fait trop appréciée, compte tenu de l’inflation très importante qui régnait aux États-Unis… En fait, il était difficile à la monnaie pivot de quémander une dévaluation, parce que le rapport fixe entre l’or et le dollar, 35 dollars l’once, était quelque chose de presque sacré ; il était donc difficile pour eux de dévaluer. Ils auraient bien aimé que l’ensemble de la collectivité mondiale réévalue leur monnaie par rapport au dollar, ce qui était quand même difficile à demander.

O. R. : Où étiez-vous ce jour-là ?

Le 15 août 1971, j’étais en vacances en Italie, près de Gènes. J’ai reçu un télégramme de mon nouveau directeur des finances extérieures, Claude Pierre-Brossolette : une séance était prévue le lendemain à 9 heures au ministère des Finances. Je suis rentré par le train de nuit à Paris, mais je ne savais pas exactement pourquoi on me convoquait comme ça ; je savais bien que le système marchait pas bien, mais pourquoi le lendemain ? Pourquoi le 15 août ?

En fait, j’ai compris dans le train : il y avait un Américain qui voulait acheter son billet de Gènes à Paris et l’employé des wagons-lits lui a dit : « Je ne peux pas accepter vos dollars, parce que vos dollars n’ont pas cours ». Il était parfaitement informé de ce qui s’était passé et donc l’Américain tempêtait : « Mais tout le monde accepte le dollar ! », ce à quoi l’employé répondait : « Écoutez, je ne peux pas. Si vous avez de la lire ou du franc français, ce sera très bien, mais pas du dollar ». J’ai compris que le système était brisé et alors ont commencé toutes les négociations qui sont décrites dans le livre.

O. R. : Selon vous, y a-t-il eu une espèce de faiblesse congénitale européenne, liée à son particularisme, qui fait que finalement les États-Unis n’ont eu qu’à s’engouffrer dans la brèche ?

Quand vous avez un système de taux de change fixe ou stable, vous êtes obligés, quand vous êtes dans le concert des nations qui adoptent ce système, de faire très attention à votre politique économique, monétaire et budgétaire. En fait, si vous ne faites pas très attention, vous allez très vite dériver du point de vue du change. Et donc, en fait, le système de Bretton Woods était une manière de discipliner les politiques économiques, de façon à obtenir une stabilité à la fois des changes et des rapports économiques entre nations.

O. R. : Et vous dites que, depuis, le monde n’a cessé de se dévoyer financièrement…

Mais bien sûr : le jour où vous n’avez plu cette discipline de change, vous faites ce que vous voulez ! Le change devient une grandeur – c’est comme les actions en Bourse : ça monte, ça baisse, ça n’a pas d’importance –, et il se passe qu’on s’endette plus commodément. On est en déficit plus facilement puisque le déficit se traduit très vite par un excès de crédit. Donc si on fait de l’excès de crédit, on va avoir des déficits, ce qui n’est pas grave puisque le marché des changes s’ajuste à la position et les mouvements de capitaux peuvent compenser, améliorer, aggraver, etc. le déficit courant. Donc on est dans un monde différent et dans un monde financiarisé : on est dans un système où c’est le marché financier qui compte, ce sont les mouvements de capitaux qui prennent le pouvoir.

O. R. : Vous n’appelez pas ça un système, mais un non-système…

En effet, c’est un non-système. En fait, les gouvernements, qui étaient investis de cette mission de stabiliser leurs économies pour stabiliser le système de change général, n’ont plus eu ce souci. On est entré dans la liberté absolue et cette liberté a permis aux États de s’endetter et aux mouvements de capitaux de se gonfler. C’était ça, le système. Et aujourd’hui, on croit, parce qu’on a un G20 ou un G7, qu’on domine la matière, ce qui n’est pas vrai. Ce qui domine la matière, c’est l’ampleur des mouvements de capitaux, ce sont eux qui font la loi.

Quand vous avez aux États-Unis le plus grand marché financier du monde, qu’il n’y a plus de discipline de change, qu’il y a un non-système, que se passe-t-il ? Il se passe que c’est ce non-système-là qui l’emporte et le pays qui l’abrite essentiellement devient le principal intéressé au système. Alors cette financiarisation avait peut-être beaucoup d’avantages : on était plus tenu d’être discipliné, on pouvait emprunter à gogo. C’est un peu comme la révolution sexuelle : on était libre, enfin libre, on pouvait faire ce qu’on voulait.

O. R. : Mais c’est la liberté du renard libre dans un poulailler libre…

En effet, et petit à petit, on s’est aperçu qu’il y a eu beaucoup de conséquences négatives à partir de cette liberté. Tout d’abord parce que les pays qui étaient structurellement créditeurs – les pays exportateurs de pétrole par exemple, la Chine, l’Allemagne… – pouvaient, pour maintenir leur compétitivité, intervenir sur le marché des changes afin d’éviter que leur monnaie ne s’apprécie trop… Ce serait pourtant la logique d’un système de taux de change variable ou flexible, mais ce n’était en fait pas un système de taux de change flexible, mais un système de taux de change manipulé, administré par un certain nombre de pays. Et évidemment, quand la Chine ou les pays du Golfe achètent des quantités considérables de dollars pour stabiliser leur propre change, on assiste à une augmentation de la liquidité mondiale et à une baisse tendancielle des taux d’intérêt. On est donc entré dans un régime plus facile, plus laxiste.

Le système financier américain était assez adapté à ce non-système de change, alors que pour notre part, nous avions un système bancaire qui faisait essentiellement de la transformation, c’est-à-dire qu’il transformait les dépôts à vue en crédits à plus long terme auprès d’une population d’entreprises, de PME et de particuliers qui en avait l’habitude et l’usage. Mais le système actuel ne permet pas cela : dès que vous faites de la transformation, on vous dit : « Non mais attendez, vous n’êtes pas bon sur le ratio de liquidité, vous n’êtes pas bon sur le ratio de levier » et donc vous allez matcher – comme on dit en mauvais franglais – la duration de vos actifs sur celle de vos passifs. Et comme la duration des passifs est tout de même très courte, avec l’importance des dépôts à vue, vous êtes obligés de faire des crédits moins longs ; ou alors, si vous faites des crédits plus longs, vous détériorez votre ratio de levier et il faut produire des fonds propres qui font que vous ne devenez plus rentable…

O. R. : Que vous inspire l’article d’Olivier Pastré « Avantage comparatif : l'Europe doit assumer son modèle particulier de financement de l'économie » ?

J’ai lu son article et je suis d’accord avec tout ce qu’il dit. La seule petite réserve que je ferais, sur la question du Brexit et de la négociation de la réglementation bancaire, c’est que ce n’est malheureusement pas une si bonne nouvelle que ça : la négociation bancaire, elle, se fait à Bâle et que les Anglais soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Europe ne changera pas beaucoup la destinée des négociations de Bâle. Il y a une chose qu’il faut bien comprendre : quand vous avez, dans un pays comme les États-Unis, des organismes publics, qu’on appelle les government sponsored entreprises (GSE’s) – Fannie Mae, Freddie Mac –, qui achètent les crédits produits par les banques dans le domaine de l’immobilier, hypothécaire, à hauteur des deux tiers des encours, c’est un formidable soulagement pour observer les règles de Bâle. En effet, vous savez que les règles de Bâle, c’est un minimum de capital par rapport à des actifs pondérés. Or, si vous enlevez de l’actif de la banque – à peu près 70 %, si vous voulez, des crédits immobiliers, qui constituent une part majeure du total des crédits des banques –, vous soulagez évidemment la banque vis-à-vis des obligations de Bâle, d’une manière considérable qui fait qu’il n’y a pas de terrain de jeu homogène et uniforme. Les Américains peuvent nous dire, et c’est ce qu’ils font d’ailleurs : « Qu’à cela ne tienne : dotez-vous de grandes agences publiques qui achèteront les crédits immobiliers, la balle est dans votre camp. »Il n’en reste pas moins que, du point de vue d’une économie libérale, le fait d’avoir des organismes publics qui émargent au budget de l’État et qui achètent l’essentiel des crédits immobiliers produits par le système bancaire s’apparente plus à l’économie soviétique qu’à l’économie qu’on nous a enseigné aux États-Unis, c’est-à-dire une économie transparente. Quand on avait un crédit foncier qui faisait un peu le même genre de choses, les Américains nous avaient dit : « Débarrassez-vous de ces choses-là ! Si vous voulez aider les candidats au logement, donnez-leur des subventions budgétaires, mais laissez les mécanismes de crédit totalement transparents, fluides et homogènes. » Aux États-Unis, vous n’avez pas cette homogénéité : vous avez des grandes centrales publiques qui émargent au budget de l’État, qui achètent les crédits immobiliers. Ils nous disent : « Faites la même chose et ne vous plaignez pas. »

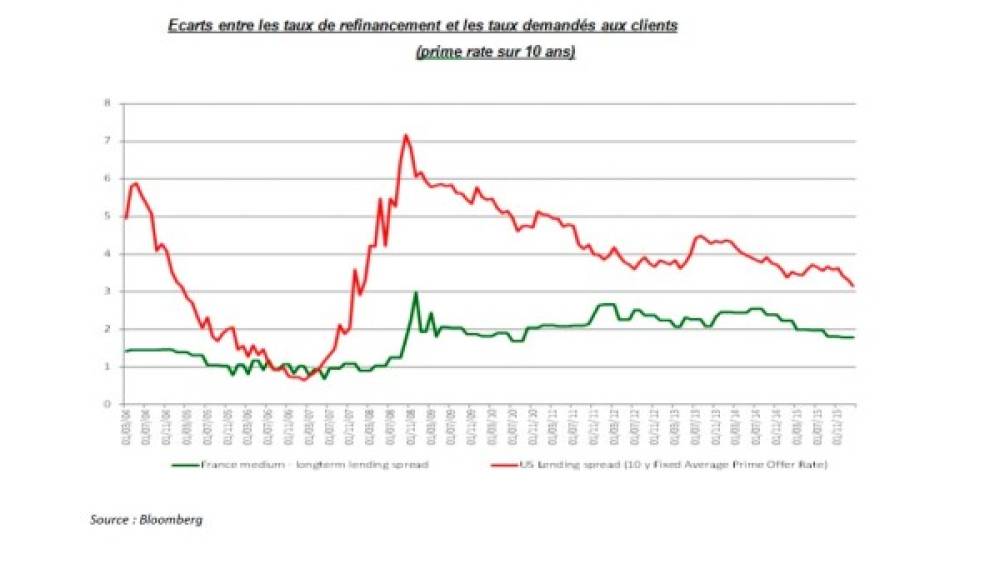

O. R. : Deux graphiques illustrent votre propos

Le premier graphique (cf Graphique 1) mesure les écarts, les spreads, entre les taux de refinancement qu’obtiennent les banques de la FED ou de la BCE d’une part, et d’autre part, les taux que ces banques peuvent demander à leurs emprunteurs – j’ai pris un crédit à 1 an sur un emprunteur de bonne qualité, c’est-à-dire un prime rate. Vous voyez – et ce sont des chiffres Bloomberg qui ne sont pas discutables – que l’écart, le spread, la marge que la banque américaine a dans ce rapport entre ce qu’elle obtient de la banque centrale, c’est-à-dire des crédits à taux zéro, et les crédits qu’elle peut imposer à ses emprunteurs est deux fois plus importante que la marge européenne.

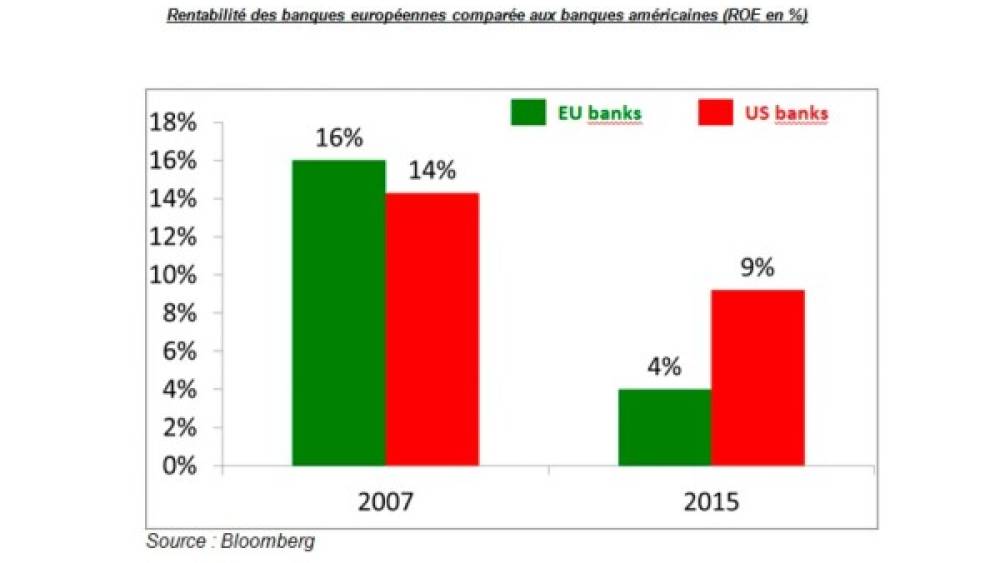

Dans le deuxième tableau ( cf Graphique 2) , vous avez une autre manière d’exprimer la même idée : c’est la rentabilité des banques. Évidemment, la rentabilité d’une banque dépend très directement de sa marge : c’est en faisant une marge qu’on est rentable. En 2007, cette marge était comparable. Elle était même un peu supérieure en Europe, avec 16 % de retour sur equity, alors que les Américains étaient à 14-15 %. En 2015, les banques américaines sont à 9 % alors que les banques européennes sont à 4 % – et il faut savoir qu’une banque est rentable tout juste que si elle atteint 3-3,5 %. Bien sûr, dans le chiffre de 4, il y a des moyennes très différentes les unes des autres : certaines des banques sont à 5-6 et d’autres à 3, voire moins. On est « à l’os » en manière de rentabilité et notre ami Pastré a plus que raison. Si un régulateur européen n’a pas compris ça – c’est-à-dire que les banques européennes ne sont plus très rentables, qu’elles sont mêmes tout juste rentables, alors que les banques américaines le sont encore deux fois plus –, ils vont faire Bâle IV ! Et ils feront Bâle V, parce qu’une réglementation, ce n’est jamais assez bien. Pour ma part, je n’ai jamais connu quelqu’un qui a fait une réglementation et qui m’a dit « je suis totalement satisfait de la réglementation ». C’est un problème philosophique banal : la réglementation est toujours améliorable, et donc on va pouvoir encore l’améliorer.

Si on ne comprend pas ça et qu’on laisse dériver le système réglementaire, qui est adapté à un système très « marchés financiers » et pas très « banques transformatrices de dépôts courts, d’épargne courte en crédits plus longs », on va en effet beaucoup pénaliser le système bancaire. Or, si on pénalise beaucoup le système bancaire, c’est d’abord très gênant pour le financement de l’économie, mais aussi pour la transmission de la politique monétaire. En effet, avec la politique monétaire de la BCE – qui se veut très allante, très dynamique, très active, voire hyperactive –, on crée beaucoup de liquidité ; mais pour que cela marche dans une économie où les trois quarts du financement passe à travers le canal bancaire, il faut que les banques soient une courroie de transmission capable de transmettre à l’économie réelle le caractère très accommodant de la politique monétaire. Si vous butez sur des banques qui sont à 4 % en moyenne de rentabilité, voire dans certains cas à 2,5 ou 3, vous ne pouvez pas utiliser le système bancaire pour transmettre votre politique monétaire. Et une des raisons pour lesquelles l’investissement ne s’enclenche pas, malgré la bonne volonté de la BCE qui achète 80 milliards de titres par mois au marché, c’est en grande partie à cause de ce qui est présenté dans ce graphique. Et je partage l’avis du professeur Pastré : si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdu.

Alors comment expliquer le caractère extraordinairement discipliné, voir servile, des instances européennes par rapport à ce qu’on leur dicte dans les instances bâloises ?

Première explication : la timidité, la peur de ne pas très bien parler anglais, le fait qu’on n’a pas un marché financier aussi important, le fait qu’après tout, ils ont gagné la guerre pas nous, etc. La deuxième explication est plus désagréable : le négociateur européen n’a pas compris intellectuellement l’ampleur du défi qui nous est posé, au système bancaire européen ; il y a donc un déficit de compréhension. On devrait bien essayer d’enseigner aux gens qui ont la lourde charge réglementaire comment faire en sorte que les 4 % deviennent peut-être un jour 3 % ou… 5 %. Je pense qu’on revient toujours à quelque chose qui plaît à mes amis universitaires, c’est qu’à la base des erreurs humaines, il y a un défaut de compréhension et d’enseignement.

O. R. : Mais ce n’est pas uniquement un problème de compréhension : ils ont aussi inventé des règles, des réglementations, des techniques…

Oui, dans un arrêt de 2010, il y a eu un certain retour vers la territorialité. Mais en ce qui concerne les titres, les securities, l’affaire n’est toujours pas traitée par le législateur américain et donc c’est un peu le chaud et le froid.

Il y a évidemment une ambiguïté. Vous vous dites – et vous avez raison parce que c’est la loi américaine – que si vous utilisez le dollar dans une transaction, quelle que soit la complexité de la chaîne de la transaction, il faut que vous appliquiez la réglementation, la loi américaine. D’où le problème des sanctions. C’est en effet ce qui se passe et cela a beaucoup renforcé les sanctions : les États-Unis n’étaient pas seuls en cause, mais l’ensemble des transactions utilisant le dollar. Le problème derrière ça, c’est qu’il y a une ambiguïté :

la monnaie encore centrale dans le système est le dollar. Ce n’est pas écrit dans la loi : comme je l’ai montré dans mon livre, l’époque du dollar central mais appuyé sur une convertibilité or, tout cela a disparu. C’est un fait. C’est plus par commodité, en raison de l’importance de l’économie américaine – qui est la plus grande économie du monde, avant la Chine –, que le dollar règne en maître ;

la deuxième chose, c’est que si vous utilisez le dollar – qui est la monnaie centrale à la fois pour les transactions, pour les réserves et pour le change sur les clearings –, alors vous êtes pleinement soumis à la loi américaine. Peut-être a-t-on le droit de penser que cela pousse quand même très loin la diplomatie du dollar. Mais je ne veux pas enfoncer cette porte ouverte-là. Je dirais simplement que ce qu’a dit Dana Anagnostou est sûrement très vrai : il y a un essai, aux États-Unis, de reterritorialiser les responsabilités américaines et je le salue positivement, même si on n’a pas tout à fait vu les résultats pratiques.

Il y a une autre chose importante : il y a dans la construction de Bâle – et cela n’a plus rien à voir avec les sanctions, la transparence – un concept de base qui est très antinomique, peu assimilable au système bancaire européen. Il consiste à dire, pour simplifier : une banque n’a qu’un rôle assez modeste dans une économie et il faut qu’elle soit extrêmement vigilante sur son ratio de levier – c’est-à-dire le rapport entre ses fonds propres, son capital, et ce qu’elle peut prêter. On entend donc : « vous devez faire très attention, parce que c’est dangereux d’avoir un effet de levier, c’est-à-dire de beaucoup emprunter pour prêter ».

Le système américain, du point de vue du ratio de levier, favorise énormément la banque américaine, parce que si je prête un peu trop par rapport à mes fonds propres, je peux résoudre mon problème en vendant à Fannie Mae mes crédits ; je suis soulagé et mon ratio de levier devient alors normal. En Europe, vous ne pouvez pas faire ça et cette disparité de réglementation fait que, face au ratio de levier, c’est plus inconfortable d’être une banque européenne qu’américaine. C’est un fait que mes amis américains ne contestent pas du tout, mais ils ajoutent : « Après tout, si vous voulez créer des Fannie Mae et des Freddie Mac en Europe, on n’a rien à dire contre. » Évidemment, le débat est un peu biaisé.

...

Je travaille sur la comparaison entre les systèmes américain et européen, concernant la régulation bancaire, et on ne peut pas qu’être frappé par le phénomène de la titrisation, qui change toutes les données. Je me suis dit qu’il devait y avoir, à Bâle, un document de comparaison entre les systèmes, qui mette en lumière cette titrisation par des organismes publics ; je peux vous dire que je ne l’ai jamais vu. Pour ma part, je sais chiffrer en termes de ratio sur fonds propres le problème de l’avantage de la titrisation, mais ça n’a jamais été indiqué publiquement en tout cas.

Je crois que nous sommes dans une Europe très divisée. Le système bancaire allemand est très différent du nôtre : c’est un système de collectivités locales, à base de caisses d’épargne. Nous n’avons pas les mêmes exigences de rentabilité, de return on equity, que les banques, disons françaises, italiennes ou espagnoles. Vous avez donc des systèmes très différents au sein de l’Europe, et vous avez un système également très différent aux États-Unis.

Au fond, il aurait fallu trois modèles de Bâle :

- un modèle pour les banques américaines, avec beaucoup de fonds propres, des ratios de levier très durs et une titrisation extrêmement allante. Cela fait un corpus et on peut avoir une banque saine avec ça ;

- un système allemand, avec des banques d’épargne, des caisses d’épargne, sans obligation d’avoir tellement de fonds propres puisqu’elles ont un système de mutualisation de risque interne qui fonctionne paraît-il assez bien ;

- un système continental non allemand, où on aurait mis l’accent sur l’importance, non pas d’accumuler des fonds propres, mais de dérisquer les bilans, d’obliger les banques à ne pas faire n’importe quoi sur leurs bilans, avec des ratios de levier beaucoup plus bas, beaucoup plus raisonnables.

Osons la comparaison avec un médecin qui déciderait de trier les patients admis aux urgences par ordre de taille : à l’individu le plus grand, il appliquerait la médication la plus rude, considérant qu’il a une maladie abominable et qu’il faut lui donner toute la palette ; l’individu suivant recevrait le même traitement, car « qui peut le plus peut le moins » ; jusqu’au patient le plus petit en taille, qui n’est pourtant venu que pour un petit rhume, mais à qui le médecin répondrait : « Non, non, on vous traite de la même manière… » C’est exactement comme ça que sont traités les systèmes bancaires. Il faudrait regarder les modèles, voir comment ils fonctionnent, comment améliorer les fonds propres d’une manière intelligente pour qu’il n’y ait pas les catastrophes du passé et dérisquer le système. Malheureusement, cela ne se fait pas. Pourquoi ?

- parce que l’Europe est divisée : il y a 18 pays autour de la table de Bâle, et 18, c’est beaucoup ;

- parce que nos intérêts divergent ;

- parce qu’on ne fait pas tout à fait l’effort de comprendre que la titrisation joue un rôle fondamental.

O. R. : Comment voyez-vous les choses avancer, pour autant qu’elles avancent ? Je crois savoir, que vous avez quelques réserves à émettre sur la capacité de l’environnement politique à appliquer les inflexions ou les évolutions que vous appelleriez de vos vœux…

Je ne vois pas de « leader européen » capable de prendre la responsabilité, les rennes, d’une négociation qui mettrait l’Europe sur un plan de plus grande égalité avec le système américain. L’Europe est très divisée, même sur ce sujet, et le sentiment de l’urgence, voire de la gravité de la situation, n’est pas partagé par tous.

Aux États-Unis, vous avez un représentant à Bâle, un seul ; de ce fait, leur point de vue est clair et cohérent. De notre côté, ce n’est ni clair, ni cohérent, je pense que ce n’est même pas fondamentalement articulé.

La deuxième chose, c’est qu’il y a un moment où c’est le juge de paix qui va sonner la fin de la récréation. Ce que le graphique nous donne à voir va se prolonger en 2016, en 2017, etc. or si le bloc de la rentabilité des banques européennes descend en dessous des 4 %, le système ne fonctionnera plus. Or, en général, c’est comme ça que les choses se résolvent. Tant que nous n’aurons pas une conception proactive, à moyen-long terme, cohérente, qui s’avance avec un porte-parole européen, tout se fait en vrac. Alors, le jour où cela coincera de telle manière que les banques ne pourront plus jouer du tout leur rôle, on se réveillera.

Je veux revenir juste sur un point. On peut contester ces différences entre les États-Unis et l’Europe, mais il y a aussi un juge de paix qui est en train de sonner l’alarme : l’arbitrage réglementaire. Quand vous voyez le déplacement des institutions vers d’autres institutions – en l’espèce vers les institutions américaines qui sont en train de prendre des parts de marché en Europe avec une rapidité foudroyante –, ce n’est pas la peine d’être Einstein pour comprendre que c’est un arbitrage réglementaire. Ça veut dire que les gens qui sont moins frappés par la réglementation vont dans les zones plus frappées ; il y a des places à prendre et ces places sont en train d’être prises. Alors, d’un certain point de vue économique, on peut dire qu’après tout, le métier de banque sera fait par des Américains, qu’il ne fallait pas laisser s’étioler notre propre système bancaire… Mais c’est quand même lourd de conséquences. Les États-Unis ont failli tuer leur système bancaire avec le Glass-Steagall Act. Finalement, sous l’administration Clinton, ce phénomène-là avait tellement joué qu’ils ont dit « c’est terminé, maintenant on va mettre un impératif de compétitivité sur le devant de la scène », et ils ont supprimé le Glass-Steagall Act.

En Europe, quand on fait une réglementation, le critère est le suivant : il faut que la réglementation soit encore plus efficace qu’elle ne l’était hier. On va donc vers des réglementations très efficaces, donc très compliquées et très mordantes. Je leur dis toujours : il faut superposer à votre conception la notion de la compétitivité. Si c’est plus complexe, plus rigoureux, mais que cela ne fonctionne pas, parce que vous entrez dans des zones de sous-compétitivité, il faut arrêter. En effet, on vit dans un marché mondial, globalisé, et on ne peut pas se permettre d’être parfait, d’être super méticuleux en Europe, si c’est au détriment de la compétition mondiale. Les statistiques sur la croissance des parts de marchés américaines en Europe sont très intéressantes : il faut commencer à réagir à la Clinton. Il faut se dire : est-ce que là on a vraiment intérêt à être plus royaliste que le roi ? Moi, je ne le crois pas.

Réponses de Jacques de Larosière aux questions de la salle

... Le problème, en France, c’est que l’accroissement du crédit bancaire a été en fait très favorable depuis 2007-2008-2010. Il y a eu en Europe une baisse de l’octroi du crédit bancaire, une baisse des encours des crédits qui a été très marquée depuis 2012 ; jusqu’à il y a quelques mois, on connaissait globalement une réduction des encours de crédits de 2,5 % par an pour la moyenne européenne, ce qui est considérable. Mais la France a navigué positivement dans cette moyenne écrasée et nos encours de crédits ont été favorables, tant pour les ménages que pour les sociétés non financières. Il n’y a donc pas eu beaucoup de prise de conscience de la dureté des temps, mais on voyait que les encours de crédits augmentaient.

Aujourd’hui, les choses sont en train de changer et je pense qu’on n’est vraiment pas loin du point de blocage. En effet, si vous regardez ce qui s’est passé depuis un an pour les banques européennes – et là, les banques françaises participent à la moyenne –, vous voyez qu’il y a du deleveraging, c’est-à-dire que les banques commencent à réduire leurs encours. C’est assez nouveau pour la France et j’ai à ce sujet des statistiques qui sont inquiétantes. C’est lié à ce que disait Pierre de Lauzun : on est en train de serrer les boulons de Bâle. Alors, nous nous disons, mes collègues disent « c’est Bâle IV ; après Bâle III, il y a un Bâle IV. » En réalité, les gens de Bâle vous disent : « pas du tout, ce n’est pas Bâle IV, c’est Bâle III ; mais Bâle III, vous ne l’aviez pas bien calculé ; il faut serrer les boulons de Bâle III, parce que c’est ça, Bâle III ». Peu importe que ce soit Bâle IV ou Bâle III serré ; c’est de la sémantique, c’est la même chose. Et si on faisait la totalité de ce que les gens de Bâle et de l’autorité européenne pour les banques souhaiteraient que l’on fasse – réduire un certain nombre de facilités, d’exceptions nationales dans le calcul de la pondération des crédits, notamment en matière de crédits commerciaux, mais aussi en matière de risque opérationnel, ou en matière de risque de marché ; donner moins d’importance aux modèles de marché, qui sont comme même assez favorables aux systèmes bancaires parce que ce sont les banques qui les concoctent ; serrer tous les boulons, mettre des planchers en disant « on ne peut pas descendre en dessous de ça… » –, j’ai calculé, avec les moyens du bord dont je dispose, que si l’on faisait tout ce qui est demandé à la fois sur les risques commerciaux, sur les risques de marchés et sur les risques opérationnels, on arriverait pour les grandes banques systémiques françaises – et européennes en général d’ailleurs – à un surcroît de ratio de Bâle de l’ordre de 3 points.

Alors le ratio de Bâle navigue maintenant entre 10 et 12 % ; si vous rajoutez 3, le 4 de mon graphique ne peut plus être 4, il va être 3 ou 2,5. Et à ce moment-là, vous ne tournez plus.

Ma réponse peut sembler un peu embarrassée, mais je pense que psychologiquement, jusqu’à présent, il n’y avait pas le feu au lac – comme disent nos amis suisses –, parce que les crédits caracolaient. Maintenant, ce n’est plus le cas et le premier segment qui risque d’être touché, c’est quand même celui des PME et des ménages. Alors politiquement, ça ne tient pas ; et cette réaction psychologique dont vous parlez, je crois que nous n’en sommes pas très loin et qu’à ce moment-là, les leaders politiques français – dans ces instances complexes que sont le G20 ou le G6 ou le G7 – vont commencer à s’exprimer avec un peu le sens qu’il y a le vent du boulet qui ne passe pas très loin. Je ne souhaite pas que cela se fasse comme ça, c’est assez peu prévoyant comme système, mais je pense que vous avez raison de dire que l’on devrait être pas très loin d’une réaction psychologique positive.

Sur le développement et les risques du shadow banking ?

Effectivement, le système du shadow banking est en train de se développer. Il atteint en valeurs d’actifs plus de la moitié du système bancaire mondial, donc c’est quand même important et on ne peut pas le maintenir complètement à l’écart de la préoccupation anti-crise. Je suis d’ailleurs en train de travailler, à l’intérieur du groupe des 30, sur cette question très importante.

Si je ne peux pas encore vous donner le résultat des travaux, qui sont toujours en cours, l’idée générale – encore très préliminaire – est la suivante. Premièrement, il y a un risque, c’est celui de l’arbitrage réglementaire. Plus vous régulez le système régulé, plus il y a des possibilités et des tentations de sortir du système régulé pour aller dans les systèmes plus libres. Ça, c’est la première chose, ça reste vrai. Deuxièmement, dans le shadow banking tel qu’on peut le concevoir, il y a au fond deux catégories :

- Il y a les activités du shadow banking qui sont très semblables à celles du secteur bancaire et qui se traduisent par un effet de levier, elles ont des capitaux propres, elles empruntent et elles font des prêts d’une certaine manière. Donc c’est un peu le shadow banking au sens de l’ombre de la banque. Alors cette sous-catégorie, qui représente à peu près les deux tiers du shadow banking – mais surtout, ne retenez pas ça comme des données précises, le rapport sortira dans quelques mois –, il semble qu’il n’y ait pas de risque systémique à la clé. En effet, le shadow banking qui procède de la sorte est maintenant – et c’est différent de l’avant-crise – mieux doté en capital et surveille mieux le ratio de levier. Les banques, qui sont des prêteuses de ces « non-banques », sont beaucoup plus rigoureuses dans leurs prêts qu’elles ne l’étaient dans la période d’avant-crise ;

- Pour le tiers ou la petite moitié restante, qui font des opérations très différentes des banques, c’est-à-dire surtout des opérations de spéculation sur titres, elles restent dangereuses mais leur danger est cantonné : elles ne sont pas systémiques au point d’enfoncer, si je puis dire, le système financier et le système économique. Ce qui peut arriver de pire aux gens qui ont mis leur argent dans des hedges funds ou des fonds qui font ce genre d’opérations assez risquées, c’est de perdre leur argent ; mais ce n’est pas relié à l’ensemble des fonds d’assurance vie, des investissements dans les caisses d’épargne, etc. Donc c’est un peu hors système, mais ça reste certainement dangereux.

Depuis, les États-Unis ont développé, dans leur système de contrôle macroprudentiel des risques systémiques, une capacité à analyser les systèmes alternatifs – les shadow banks donc – d’une manière systémique. Ils ont un système de contrôle macroéconomique qui fait partie du Dodd-Frank Act et qui est très centré sur le risque individuel systémique de ces gros fonds alternatifs.